2. メモリ(DRAM)

2.1. 概要

メモリ(Memory)とは情報を記録して保持したり再生することのできる機器です。

スイッチのONまたはOFFによって1と0という論理的な情報を記録したり再生することができます。

かつてコンピュータのメモリは電気回路やスイッチを手動で静的に切り替えていましたが、

トランジスタの発明によって、トランジスタを電子スイッチとしてコンピュータ自らONとOFFを切り替えたり、

スイッチ情報から情報を取り出して処理するする事のできる動的な記憶装置になりました。

ついにはトランジスタは半導体回路の中に集積され、ICまたはLSIとして

コンピュータ出現当初に比べ物にならないほど、高速化し高集積化ました。

現在様々なメモリ機器がありますが、今日のPC/AT互換機ではメモリといえば主記憶装置である

Dynamic Random Access Memory(DRAM)のことを指します。この章ではDRAMについて説明します。

DRAMの特徴は、単純な電気回路ゆえに低コストで情報を記録または再生するため動作速度が大変高速で、

コンピュータが処理中の一時的で大量の情報を記録および再生することに適しています。

しかし短時間しか情報を保持できないので常に情報の再記録(リフレッシュ)を行う必要があります。

以下にDRAMの外観を掲載します(図2.1 参照)。

|

| 図2.1 DRAM外観(SDRAM PC133 CL3) |

2.1.1.原理

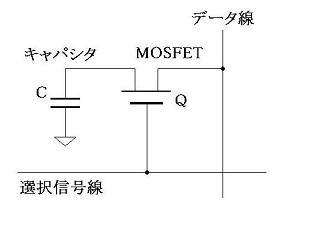

図2.2 はDRAMの1ビットに相当する記憶セルの基本的な回路です。キャパシタ(コンデンサ)と電界効果トランジスタField Effect Transistor, FET)の一種である絶縁ゲート型FET(Metal oxide semiconductor FET, MOSFET)で構成されます。

この基本回路は記憶セルとよばれ、1ビット情報の記録と再生を行うことができます。

記録はキャパシタの電荷を与奪する事によって1または0の情報をを記録します。そして、再生はキャパシタの電荷の有無を検知することで再生します。

以下にMOSFET(FET)や記録および再生の原理の詳細と各構成部品を説明します。

|

| 図2.2 記憶セルの基本回路 |

次のページ